Le cancer du col de l’utérus

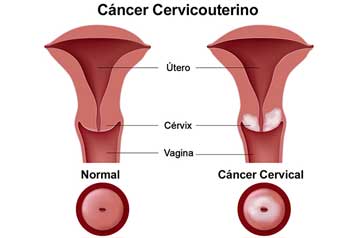

Le col de l'utérus est la partie basse et étroite de l'utérus qui s'ouvre dans le vagin. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui se développe sur le tissu qui le recouvre et qu'on appelle épithélium.

Il survient suite à une infection par certains sous-types de papillomavirus humain (HPV), virus transmis par voie sexuelle.

L'infection par HPV est très fréquente. La transmission se fait par contact avec la peau et les muqueusesgénitales, le plus souvent lors de rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Les HPV les plus fréquemment rencontrés dans les cancers du col sont les HPV de types 16 et 18, présents dans plus de 70 % des cas de cancer du col de l'utérus en France. Ils sont en cause dans la survenue des cancers de la vulve et du canal anal et sont, par ailleurs, associés à une partie des cancers ORL.

Dans 90 % des cas, l'infection est transitoire et s'élimine naturellement en une à deux années après la contamination sexuelle. Dans 10 % des cas, l'infection persiste et peut entraîner des anomalies (lésions) au niveau de la muqueuse du col. On parle alors de lésions précancéreuses. Ces lésions peuvent évoluer vers un cancer 10 à 15 ans après l'infection par le virus.

On estime, en 2012, à 3028 le nombre de nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et à 1102 le nombre de décès (source : Institut de veille sanitaire).

Les moyens d’agir

Il existe deux moyens d'agir complémentaires pour lutter contre le cancer du col de l'utérus : le dépistage régulier par frottis et la vaccination préventive.

Le dépistage régulier par frottis

Le dépistage du cancer du col de l'utérus est recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans tous les 3 ans (après 2 premiers frottis normaux effectués à 1 an d'intervalle). Cet examen simple et efficace permet de diagnostiquer des anomalies précancéreuses afin de les traiter avant une éventuelle transformation en cancer. Grâce au frottis de dépistage, depuis 35 ans, deux fois moins de femmes sont touchées par le cancer du col de l’utérus. Ce dépistage s'effectue sur proposition du médecin traitant, du gynécologue ou de la sage-femme. Au cours d'un examen gynécologique, après la mise en place d'un spéculum, le médecin traitant, le gynécologue ou la sage-femme prélève des cellules sur le col de l'utérus, au fond du vagin, à l'aide d'une petite brosse ou d'une spatule. Ce geste est simple, rapide et non douloureux.

Il est également possible de faire des frottis dans les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie, à l'hôpital dans le cadre d'une consultation de gynécologie, dans les centres de santé et centres mutualistes, dans de nombreux centres de planification familiale et certains laboratoires d'anatomopathologie ou de biologie médicale, sur prescription d'un médecin.

Les cellules récoltées grâce au frottis sont placées sous un microscope pour être examinées par un médecin spécialisé en anatomopathologie afin de détecter toute anomalie. Les résultats sont envoyés au médecin ou à la sage-femme ayant réalisé le frottis, certains cabinets l'adressant également directement aux femmes.

Il peut arriver que des cellules anormales soient retrouvées lors du frottis. Ce frottis qualifié d’ « anormal » ne signifie pas nécessairement que l’on a une lésion précancéreuse ou cancéreuse du col de l’utérus. Desexamens complémentaires sont alors prescrits, pour rechercher la nature de cette anomalie. En fonction du résultat du frottis, le médecin peut recommander :

- Un nouveau frottis six mois plus tard,

- Un test HPV, qui est un test de détection des papillomavirus humains

- Une colposcopie - examen détaillé du col de l’utérus

Les lésions qui ne disparaissent pas seules ou qui évoluent vers un stade sévère devront être enlevées, afin de prévenir leur évolution vers un cancer du col de l’utérus. Ce traitement simple et efficace ne nécessite généralement pas d’hospitalisation.

Le dépistage par frottis est aujourd'hui dit essentiellement individuel, c'est-à-dire qu'il repose sur l'initiative du professionnel de santé ou des femmes concernées. En Isère, en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin) et en Martinique, des programmes pilotes de dépistage organisé par invitation ont été mis en œuvre depuis les années 1990 par les structures départementales en charge de la gestion des programmes de dépistage. Depuis 2009, d’autres programmes départementaux de dépistage organisé ont été mis en œuvre, pour une durée de trois ans, dans neuf départements (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, La Réunion, Val-de-Marne). Ces programmes sont aujourd’hui en cours d’évaluation.

La vaccination préventive contre le cancer du col de l'utérus

Les papillomavirus humains (HPV) sont la principale cause du cancer du col de l'utérus. La vaccination préventive cible les types de papillomavirus les plus répandus, à l’origine de 70 % des cancers du col de l’utérus. Si elle n'élimine pas totalement le risque de cancer du col de l'utérus, elle le réduit fortement. Cette vaccination est d’autant plus efficace que les jeunes filles n’ont pas encore été exposées au risque d’infection par le HPV. Depuis avril 2013, la vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans et en rattrapage chez les jeunes filles de 15 à 19 ans (révolus) non encore vaccinées. Trois injections sont nécessaires pour que la vaccination soit efficace. La vaccination ne protégeant pas à 100% contre le cancer du col de l'utérus, elle ne remplace pas le dépistage régulier par frottis à partir de 25 ans. Ces deux moyens d'action sont complémentaires. Il est donc recommandé aux femmes de 25 à 65 ans, vaccinées ou non, de réaliser, tous les trois ans, un frottis de dépistage.

Qui est concerné ?

Vaccination anti-HPV

Jusqu’alors recommandée à partir de 14 ans, la vaccination est, depuis avril 2013, recommandée pour toutes les jeunes filles dès l'âge de 11 ans jusqu'à 14 ans. La vaccination peut être également proposée en rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans révolus. Rappelons que trois injections sont nécessaires pour que la vaccination soit efficace.

Dépistage par frottis

Le dépistage par frottis reste indispensable pour toutes les femmes, même vaccinées. Il repose sur un frottis cervico-utérin pratiqué tous les trois ans, de 25 à 65 ans, après deux premiers frottis normaux pratiqués à un an d'intervalle.

Quel que soit votre âge, soyez attentive à la présence de signes inhabituels et consultez votre médecin traitant ou gynécologue en cas d'apparition de douleurs ou de saignements après les rapports sexuels ou entre les règles. Ces signes ne sont pas spécifiques d'un cancer du col de l'utérus mais doivent vous amener à consulter.

Source

-

Le cancer du col de l’utérus

L’Institut National du Cancer -

Les moyens d’agir

L’Institut National du Cancer -

Qui est concerné ?

L’Institut National du Cancer